اعتبارات منهجية وأخلاقية في العلوم الإجتماعية. Methodological and ethical considerations for the social sciences

اعتبارات منهجية وأخلاقية في الدراسات

النفسية (1)

د/ خالد أحمد جلال

أستاذ علم النفس المشارك- كلية الآداب- جامعة

المنيا

من

غير المتصور أن يحمل شخص ما صفة عالم، دون أن يكون متصفا بالقيم والأخلاق الحميدة،

على الجانبين الشخصي والأكاديمي. فلا علم دون أخلاق. فهناك من يحمل لقب عالم وهو

عنه بعيد، يتصف بالكبرياء والتعال وعدم إحترام الآخرين كما أن دراساته واهتماماته

لا تحمل صفة العلمية هي أقرب للفهلوه والتلاعب بالألفاظ ليس أكثر. كما ليس شرطا أن

يكون صاحب الأخلاق ذا علم، على الأقل سيجد احتراما من الآخرين لحسن خلقه. وهذه

المقالة ليست قدحا أو ذما في أحد، وإنما هي موجهة لي قبل أن أوجهها للآخرين، وكي

يتعلم شباب العلماء قيمة العلم والخلق، وهذا لم يتأت إلا في ضوء خبرة بحثية وذاتية

طويلة واحتكاك مع العلماء والطلاب. وسوف ينتظم الحديث عن الاعتبارات المنهجية والأخلاقية

عبر سلسلة من المقالات تعد هذه المقالة هي الأولى منها. هذا وتنتظم الورقة الحالية في محورين:

المحور الأول: اعتبارات منهجية. المحور الثاني: اعتبارات أخلاقية.

المحور الأول: الاعتبارات المنهجية

صفة باحث أو

عالم تطلق على الفرد الملتزم بجوانب المنهج العلمي التزاما صارما، ولكي يحدث ذلك

عليك أن تضع في اعتبارك النقاط التالية:

بداية هناك فرق بين مصطلحي دراسة وبحث سوف نؤجلها لمقالة

تالية، حيث لا يعي كثير من الباحثين الفرق بينهما.

1-

العنوان: عنوان الدراسة، مثل ما يستدل به عن مكان الشخص،

وكما يقال في المثل " البيت يبان من عنوانه"، فالدراسة الجيدة تتضح من

عنوانها والظاهرة أو الموضوع محل الاهتمام، هذا العنوان يتكون من متغيرات Variables والتي تعني

قيم (درجات) متغيرة من فرد لآخر وهي عكس الثوابت Constants والتي تشير

إلى معالم المجتمع، وهي قيم ثابتة، فمثلا الطول لعينة (العينة) من التلاميذ في أحد

الفصول يعد متغير وقياسة يختلف من فرد لآخر، أما متوسط الطول لجميع التلاميذ في

هذا الفصل فيسمى قيمة ثابتة أو معلمة، حيث لا يوجد أكثر من متوسط لهذا الفصل

(المجتمع). هذه المتغيرات في عنوان الدراسة منها ما يتصف بالاستمرارية والثبات

النسبي مثل الذكاء أوالأساليب المعرفية أو سمات الشخصية أو الأنماط النفسية أوأساليب

مواجهة الضغوط أو أساليب الصراع، ومنها ما يكون متغيرا بسبب عوامل التعلم والبيئة

والتدخل العلاجي، على الباحث الجيد في عنوان دراسته، أن يقوم بترتيب متغيراته، فلا

ينبغي أن يبدأ بالمتغيرات الناتجة عن مخرجات التعلم أو البيئة والتنشئة الإجتماعية

أو التدخل العلاجي كما أسلفنا. مثال: لا يصح منطقيا أن يبدأ عنوان دراسة بـ "

علاقة التحصيل الدراسي بالذكاء لدى...." هنا الباحث يكون أخطأ في ترتيب

المتغيرات لهذا العنوان بسبب أن التحصيل الدراسي هو متغير ناتج عن عملية التعلم،

والتي إن لم تحدث فلم يكن هناك تحصيل من الاساس، كما أن الذكاء في علم النفس هو

موروث وتلعب فيه الوراثة دور كبير، ومن ثم من الخطأ أن يأت الذكاء في الترتيب

الثاني في العنوان. وهناك متغيرات لا تتصف بالثبات والاستقرار بمعنى أن العنوان

كله متغيرات ليس فيها هذا الاستقرار النسبي هنا من حق الباحث التبديل في المنهج

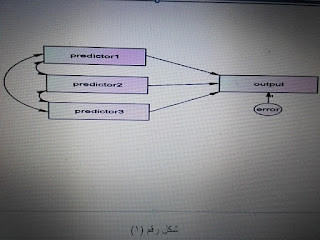

الارتباطي، عند استخدام الإنحدار كأسلوب

إحصائي أن يبدل في موقع هذه المتغيرات فيصبح المتغير المنبيء يأخذ دور المتغير الناتج

أو العكس وفقا للهدف من الدراسة ومشكلتها. أما إذا كانت الدراسة تجريبية فلا يحق

له ذلك، حيث المتغير المستقل واضح والمتغير التابع واضح. نخلص من النقطة السابقة

ضرورة ترتيب المتغيرات في عنوان الدراسة بحيث تكون المتغيرات الأكثر تأثيرا

والأكثر ثباتا واستقرارا في مقدمة الصدارة يليها المتغيرات ذات التأثير الوسيط

(يطلق عليها متغيرات مستقلة ثانوية، مثل: النوع- العمر- المستوى التعليمي-

الدخل....) ثم يكون في الترتيب الأخير المتغيرات التي تتأثر بالمتغيرات في الترتيب

الأول أو التي تتصف بالثبات والاستقرار النسبي عبر الزمن.

-

يرعي كذلك في عنوان الدراسة أن يكون بسيط،

محدد المتغيرات، ولا يكون طويلا دون داع، ما يجعل القاريء يتوه في تلك التفاصيل.

-

من عنوان الدراسة يتضح نوع المنهج الذي

سيستخدمه الباحث، وكذا مجتمع الدراسة، ومشكلة الدراسة.

-

ومن غير الدقيق أن يستنبط القارئ مشكلة

الدراسة من العنوان، وعندما يقرأ الدراسة (المتن) يجد المشكلة مختلفة ومجتمع

الدراسة مبتور.

2-

مشكلة الدراسة: العنوان الجيد يقودنا إلى

مشكلة دراسة محددة جيدا، أما أن يقوم الباحث بوضع أي متغيرات في عنوان الدراسة قد

لا يكون بينها رابط، يؤدي ذلك إلى خلل في مشكلة الدراسة وعدم وضوح الرؤية من قبل

الباحث. فهناك علاقة وطيدة بين عنوان الدراسة والمشكلة والعكس بالعكس سواء. إن

تدبر الباحث وإعمال عقله فيما يحيط به من ظواهر، أو فيما يقرأة من الأدبيات هي من

تجعله يفكر في مشكلة ما، يحاول أن يبحث عنها، ومن ثم يضع يده على طرف الخيط، والذي

سيكون بعد ذلك قادر على تحديد جوانب هذه المشكلة ومتغيراتها ومن ثم وضع عنوان جيد

لدراسته. طبعا تستقي المشكلة من أكثر من مصدر:أ- سؤال ذوي الخبرة من العلماء الذين

يعملون في ذلك المجال، والطلب منهم مباشرة في إقتراح مشكلة لدراستها. ب- من خلال

الباحث نفسه (أفضل ذلك من جانبي) وقراءاته للمراجع وللدراسات التي تناولت المشكلة

القريبة من المشكلة التي ينوي دراستها، حتى يستطيع أن يعرف أين وقف من درسوا هذا

المشكلة؟ ثم أكمل ما تركوه أو غفلوا عن دراسته. جـ- بعض الباحثين يضعون في آخر

دراساتهم قائمة ببحوث مستقبلية، يمكن الاستفادة منها في الحصول على مشكلة أو تعديل

ما اقترحوه.

3-

فروض الدراسة: تعد الفروض تخمينات ذكية لحل مشكلة

الدراسة، إذن هناك علاقة قوية بين مشكلة الدراسة والتي تتبدى في صورة تساؤلات

والفروض التي تمثل حل لهذه التساؤلات. وغني عن الذكر أن نعرف أن هناك نوعان من الفروض:

فرض صفري Null Hypothesis (H0) وفرض بديل Alternative

(H1)

، الفرض الصفري هو أصل المقارنة بين الأشياء بافتراض تساويها، فمثلا عندما أقول:

" لا توجد فروق بين متوسطات الذكور ومتوسطات الإناث في الذكاء" فٌإن هذا

يعني أن الفارق بين المتوسطين= صفر ، أي م1- م2= صفر أي م1

= م2. فالأصل هنا تساوي المتوسطين وهذا هو

منطق الفرض الصفري، والفرض البديل ينص على عكس ذلك أي متوسط المجموعة الأولى لا

يساوي متوسط المجموعة الثانية م1

≠ م2. إما أن يكون متوسط المجموعة الأولى أكبر

أو أقل من متوسط المجموعة الثانية. مع الأخذ في الاعتبار أن الفرض البديل إذا كان

موجها فيعد أحادي الذيل One tailed حيث ستكون إتجاه صياغة الفرض

مثلا توجد فروق بين الذكور والإناث في الذكاء لصالح الذكور، هذا الفرض يعد من نوع

الفرض البديل الموجه. وإذا كان مستوى المعنوية المقبول كقيمة محكية في العلوم الإنسانية

هو 0.05 إذن ستكون هذه النسبة في أحد ذيلي المنحني الطبيعي كاملة. أما إذا كان

الفرض مصاغ بطريقة غير محدد الوجهة كأن نقول: "توجد فروق بين الذكور والإناث".

فقط ، هنا لم أحدد الوجهة، ومن ثم الدلالة ستنقسم على ذيلي المنحني ويسمى ثنائي

الذيل Two Tailed أي تنقسم القيمة المحكية وهي

0.05 على طرفي المنحي وتصبح 0.05/2= 0.025 وتكون الدلالة في ضوء ذلك المحك. وما قد

يقع فيه بعض الباحثين الأتي:

1-

صياغة فروض صفرية لمشكلة دراسته، دون اعتبار

للمنطق وإعمال العقل وما توصلت إليه الدراسات السابقة. وهذا خطأ إذا ينبغي صياغة

الفروض وفقا لذلك.

2-

في الدراسات التي تستخدم المنهج التجريبي أو

شبه التجريبي، واستخدم الباحث مجموعتين تجريبية وضابطة، ينبغي صياغة فرض صفري بعدم

وجود فروق بين المجموعتين، وبعد التدخل التجريبي يتم تعديل الفرض لتوجد فروق...

حتي يتضح أثر البرنامج أو العلاج أو التدريب.

رابعا: إجراءات الدراسة:

-

ينبغي توضيح المنهج المستخدم ووصف

مختصر له.

-

ينبغي وصف العينة وصفا دقيقا، فهناك باحثين

يضعو جدول بنسب فقط أو بأعداد ونسب، ثم لا نجد تعليق عن هذه النسب أسفل الجدول.

-

نوع العينة: في معظم الدراسات النفسية تستخدم عينات

نوعية، ومن ثم لا تخضع للعشوائية والتمثيل للمجتمع الذي سحبت منه، والغريب أن نجد

باحث يذكر أن عينة دراسته عشوائية، دون توضيح كيف سحب تلك العينة؟ فالعشوائية Randomness تعني فرص

اختيار متكافيء لكل فرد من أفراد المجتمع في العينة، هذا لا يتحقق غالبا في

الدراسات النفسية. فمثلا إذا كان لدي مجتمع يتكون من 100 فردا، وأريد أن أسحب منه

عينة قدرها 10 أفراد، لا ينفع أن أذهب لأي عشرة أفراد وأضمنهم في دراستي وأقول

عنهم عينة عشوائية حتى لو لم أعرفهم، هذه العينة تسمى عينة غير عشوائية Non-Randomness قصدية، أو

متاحة. ولكي تتحقق العشوائية نقوم بوضع المائة فرد في قائمة تحتوي أسماؤهم وأمام

كل أسم رقم من 1-100 ثم بعد ذلك نحضر قطع ورق متساوية في الطول والعرض واللون

والسمك ونكتب فيها أرقام هؤلاء المائة ثم نقوم بثني هذه القصاصات ثنيا مربعا

متساويا بحيث لا تظهر هذه الأرقام ونضع هذه القصاصات جميعا في دورق أو صندوق، ثم

نقوم بتحريك الورق بأيدينا غميضي Blindness ثم نبدأ

بسحب أول ورقة ثم نفتحها فيظهر رقم، هذا الرقم له مقابل أسم الشخص في قائمة الأسماء

التي لدينا ويعتبر هذا هو الأسم الأول من الأفراد العشرة في العينة، إذا قمت

بارجاع هذه الورقة إلى الصندوق مرة أخرى سمي السحب بإرجاع With

replacement أما إذا تركتها جانبا ولم أعيدها للصندوق سمي سحب بدون إرجاع Without

replacement،

وهكذا يتم السحب حتي نصل للعينة المستهدفة، هنا نلاحظ وجود فرص احتمالية متكافئة

لأختيار كل فرد من أفراد المجتمع في العينة. وفي حال المجتمعات كبيرة العدد يمكن

استخدام جداول الأرقام العشوائية Random Numbers tables وهي متوفرة

في العديد من كتب الإحصاء أو من خلال البرامج الإحصائية الجاهزة مثل SPSS .

-

إذا أختار الباحث عينتين لدراسته، حيث إنها

دراسة مقارنة، يجب أن يقدم ما يشير إلى التجانس بينهما Homogeneityوذلك قبل إجراء أي أساليب إحصائية لإختبار

الفروض. وإلا وقع في الخطأ من النمط الأول Type I error وهو رفض الفرض الصفري مع كونه في الأصل صحيح.

-

أدوات الدراسة: يجب أن يصف الباحث أدوات دراسته وصفا دقيقا،

إن كانت من إعداده أو معدة من قبل. ويبين كيف تم إعدادها؟ وكيف تصحح؟ وهل هناك

عبارات معكوسة؟ وطريقة الاستجابة ليكرت أو إختيار جبري Forced

choice

أو ترتيب...

-

ثم يبدأ الباحث في وصف الكفاءة السيكومترية

للأدوات من ثبات وصدق بأنواع مختلفة، وفي رأيي يستخدم الباحث نوعيين من كل أسلوب

على الأقل. ونجد بعض الباحثين يستخدمون صدق المحكمين كمؤشر لصدق الأداة، وعلى الرغم

من أني أعتبر أن صدق التحيكم والصدق المحكي من أهم أساليب الصدق على الإطلاق، نجد

أنهم يتساهلون في استخدام هذا الأسلوب مما يشعر القاريء أن الباحث لم يبذل جهدا في

ذلك سوى الاستبقاء على العبارات التي اتفق عليها المحكمون بنسبة 80% فأكثر، ولا

نعرف من هم المحكمين؟ وما هي تخصصاتهم؟ وما العبارات التي تم حذفها أو لم يتفقوا

عليها؟ لقد أصبحت أشعر أن هذا الأسلوب

أصبح حيلة "العجزة والأفاقون". لم أجد أفضل مما ساقه د. سعد عبد الرحمن

في كتابه عن القياس النفسي، النظرية والتطبيق الصادر عن دار الفكر العربي عام

1988م فيما يتعلق بتحكيم الأدوات وكيفية الحساب؟

-

موضوع الاتساق الداخلي هل هو ثبات أم صدق؟

سوف أؤجله لمقالة أخرى. لأن فيه أقوال. ولا ينفع لباحث متخصص أن يقول أهي كلها

أدوات للكفاءة السيكومترية وفي أي جهة سأرضى به، لابد من تقديم التبرير العلمي لأي

أسلوب سوف تعتمده.

-

بالنسبة لمعامل ثبات ألفا، بينت مراجع القياس

وعلى وجه الخصوص أنستازي أن معامل ألفا كرونباخ دوما أقل في قيمته من ثبات التجزئة

النصفية، لسبب وحيد هو أن معامل ألفا يعتمد في حسابة على تقسيم البنود بند بند في حساب

المتوسطات والإنحرافات المعيارية لكل بند على حدة وعلى الدرجة الكلية للبنود، لذا

فنسبة الخطأ أقل ما يمكن مقارنة بالتجرئة النصفية والتي تجرى على تقسيم البنود

لنصفين ثم إجراء معامل الإرتباط بينهما، وتصحيح الطول بمعادلة سبيرمان وبراون.

وللأسف نجد بعض الباحثين يضعون قيمة ألفا أكبر من التجرئة النصفية، وهذا خطأ،

وربما يشير إلى فبركة الباحث لقيم الثبات.

-

معامل ألفا كرونباخ هو نفسه معامل كيودر

ريتشاردسون 20 و 21 الفارق أن الفا يعمل على البنود التي تكون الاستجابة عليها في

صورة مقياس ليكرت، أما كيودر فتعمل على البنود التي تكون الاستجابة عليها في صورة

صواب وخطأ أو نعم و لا. ومن ثم ألفا تعمل على المتوسطات والإنحرافات المعيارية وكيودر

تعمل على النسب المئوية للإجابات الصحيحة والإجابات الخطأ. والبرنامج الاحصائي SPSS يكافيء بين

الأسلوبين.

-

الأساليب الإحصائية: الإحصاء خادم وليست سيد، عليك ألا تخضع

لأساليب لها بريق، فقط استخدم ما يحقق لك الحل لاختبار فروض الدراسة المنطقية

والتي اشتققتها عبر الأدبيات.

-

يعتبر الإحصائيون حجم العينة 30 فما فوق كاف،

لاستخدام الإحصاء المعلمي، حيث تقدر الإحصاءات المستخرجة من العينة كالمتوسط

والإنحراف المعياري لمعالم المجتمع الذي سحبت منه، فيتساوي متوسط العينة بمتوسط

المجتمع ويتساوي الإنحراف المعياري للعينة بالإنحراف المعياري للمجتمع بعد قسمته

على الجذر التربيعي لحجم العينة. ومن ثم على الباحث أولا أن يتأكد من التوزيع

الاعتدالي لمتغيرات دراسته ويتضح ذلك من خلال إقتراب قيم المتوسط والوسيط والمنوال

من بعضهم، وإقتراب معاملي الإلتواء والتفلطح من الصفر. وإذا كان هناك إلتواء لأحد

المتغيرات يمكن للباحث عمل تقريب للقيم من خلال التحويل Transformation اللوغاريتمي لدرجات المتغير للأساس 10 أو أخذ الجذر التكعيبي أو أي

طريقة من طرق تحويل البيانات، فمثلا الدرجات لمتغير ما، أذا قمنا بأخذ التحويل

اللوغاريتمي لها ستتضاءل وتقترب من بعضها ويمكن عند رسم المدرج التكراري لها نجدها

إعتدالية، فلوغاريتم الدرجة 10 = 1 ولوغاريتم الدرجة 100= 2 وهكذا، مما يتسبب عنه إقتراب

القيم لبعضا وعدم وجود تفاوتات كبيرة. ثم تطبيق الأساليب الإحصائية وإختبار

دلالتها وعند تفريغ النتائج في جدول للتفسير الإحصائي نقوم برد التحويل إلى أصله

مرة أخرى. فمثلا إذا كان متوسط الدرجة على المتغير المحول لوغاريتميا = 1.32

بالضغط على الآله الحاسبة على الزر Shift ثم الزر

المكتوب عليه log سيظهر الرقم 10 ثم نضع القيمة 1.32 ثم نضغط = سيظهر الناتج على

الآلة الحاسبة = 20.892 ، والرقم 0.598 مثلا عند تحويله من لوغاريتمي إلى عادي

وباتباع نفس الإجراءات سنجده = 3.96 وهكذا.

ماذا

يعني أن تكسب منصب أو ترقية أو مالا وتخسر نفسك؟ فمثل العالم كحامل المسك، لا تخرج

منه إلا الروائح الزكية، وسيأت وقت وستموت كالذي ماتوا، ولم يتركوا أثرا. والحقيقة

هي أن كل الناس موتي وأهل العلم أحياء، أحياء بما قدموه، علم نافع، ينفع الناس

والمجتمع. أنظر إلى الأقدمين أبن سينا وأبن رشد وأبن تيمية والفارابي وأبن خلدون

ستظل سيرتهم العطرة ممتدة إلى أن يشاء الله. وأعلم أن العلم كبد ومجاهدة وليس مظهر

اجتماعي تتفاخر به أمام الناس.

ولا تنفك القيم الأخلاقية على المستوى الشخصي

عن المستوى الأكاديمي، فأمانة الباحث في كل خطوات البحث العلمي أمر مهم جدا، ينعكس

على مستواه الخلقي الشخصي. فإذا أردت أن تكون من أهل العلم حقا فعليك ببذل الجهد

والتعب والإنفاق على علمك من وقت وجهد ومال، حتي يكلل الله لك الجهود وتظفر بحب

وتقدير الناس، ويظل العلم الذي قدمته علم ينتفع به حتى بعد مماتك. وفي الختام فإن

العلم نور من الله، يهبه لمن يشاء، ونور الله لا يهدى لعاص. فقد قال قارون :

"أوتيته على علم عندي" فما كان جزاؤه من الله، أن خسف به وبداره

الأرض.

اللهم أسأل أن يرحم كل من كان له فضل علي من

أساتذتي وأساتذة أساتذتي ووالدي، وأن يبارك في عمر الأحياء منهم، وأن يتجاوز عن

سيئاتهم ويجعل الجنة مثواهم أجمعين. اللهم آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب

العالمين.

تعليقات

إرسال تعليق